1989年6月3日晚至4日凌晨发生在北京的那场屠杀,导致几百人、或许几千人丧生。至今,它仍然是中国当代史上最重要、最惨痛的事件。

就在人民军队将枪口转向人民那一刻,共产党的合法性被动摇,中国进入了资本主义式改革迅速推进的时代。

继这次事件之后,柏林墙倒塌,苏联垮台,重整后的中国教育体制更加侧重民族主义的灌输,共产党与其领导的民众订立了新的契约,即允许致富、但政治免谈。

尽管共产党试图抹除有关这次事件的记录,但伤疤仍然留在民众的集体意识中。对于当年聚集于天安门广场、与年事已高的独裁者们对峙的理想主义学生领袖而言,创伤、负罪感和愤怒一直在之后的岁月中挥之不去。

加州大学河滨分校(University of California at Riverside)教授、《中国“六四”真相》(Tiananmen Papers)联合编者林培瑞(Perry Link)表示:“这些学生被号召登上国际舞台时都还非常年轻,许多人对经历这样的事情还未做好准备。对于中国原本可以成为什么样子、以及如何成了今天的样子,他们也仍感觉承受着巨大压力、负有重大责任。”

这些学生领袖几乎没有一个获准回国,即便是奔丧、或探望年迈的父母也不行。他们在自己的祖国变成了不相干的人,只能在避难地漂泊。

美国亚洲协会(Asia Society)美中关系中心主任夏伟(Orville Schell)说:“这些年轻人被驱逐出自己的生态环境,被剥夺了氧气。不得不说,共产党将他们这样的人放逐出去,其实是聪明的做法。”夏伟1989年也在北京。

今天的中国政府是当年那个下达屠杀命令的政府的继任,许多高层领导人当年要么直接参与了政府的清场决定,要么从这一决定中受益。

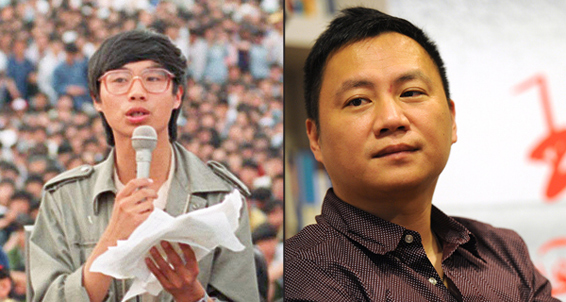

王丹和吾尔开希等许多学运初期的抗议领袖,仍然坚持着最初的事业和理想。较晚加入学运的广场指挥部“总指挥”柴玲以及她的“副手”李录,后来则走上了另一条道路。

如果这些曾经的学生领袖被允许回国,他们可能会不认识那些象征着物质至上、财富和权力的各种事物——这些都是在中共25年相对平稳的持续统治中发展起来的。但中共仍然压制异见、思想和记忆,这或许会让他们感到相当熟悉。

吾尔开希:“我不后悔我的行为,但代价太惨重”

1989年5月,中国国家电视台播出了这样一幕:绝食抗议的学生领袖吾尔开希身穿医院病号服,斥责并粗鲁地打断当时的中国总理。这一场景让聚集在广场外的抗议学生群情激昂。

天安门运动的许多参与者和研究者认为,这种傲慢无礼的态度成了压在中共强硬派身上的最后一根稻草。

5月20日,在吾尔开希与中国总理李鹏当面对峙两天后,李鹏宣布戒严。因下达屠杀指示,李鹏后来被称作“北京屠夫”。两周后,坦克开进广场,彻底镇压了这场运动。时任中共中央总书记、奉行改革立场的赵紫阳从此被软禁在家,直到2005年去世。

事件后,政府公布了一份学生领袖通缉名单,上面印着他们的名字和模糊不清的照片。当年仅21岁的北京师范大学教育系学生吾尔开希,在名单上排名第二。

现年46岁的吾尔开希表示:“我得知人民解放军接到了秘密指令,说吾尔开希不用抓活的,所以我决定离开北京。”

在普通市民、黑社会和蛇头的帮助下,他被秘密带到了当时还是英国殖民地的香港,最终到了美国。他在哈佛大学(Harvard)学习了一年,然后又去了旧金山的多明尼克大学(Dominican University)。

自上世纪90年代中期,他一直生活在台湾。回首往事,吾尔开希非常清楚四分之一世纪前,他参与领导的那场运动的重要意义。吾尔开希是维吾尔族,最近一连串的恐怖袭击被中国政府归咎于这个少数民族。

他说:“这是历史上最伟大、最有影响的运动之一。它标志着冷战结束、共产极权主义的消亡,也是中国的一个转折点。”

在1989年4月的首次学生大游行中,以及在博得全国和全世界同情的大规模绝食抗议中,吾尔开希都是关键组织者。

但在屠杀发生前的几天,他被驱逐出了学生领导层,因为他主张撤离广场,被视为不够激进。

与一些同代人不同的是,直到今天,他仍然坚决主张中国应实施政治改革。

他说:“我决定继续当一个民主活动者和异见者,原因有很多,但作为幸存者的负罪感是其中最重要的原因。我们做了件勇敢、光荣的事情,我不后悔我的行为,但对许多人,包括我自己而言,代价太惨重了。”

柴玲:“一定会有民主的”

1989年5月末,以天安门为中心的抗议活动即将以流血收场之际,一个令人意想不到的人物成为了这场中国学生民主运动的“总指挥”。

23岁的心理学学生、身材瘦削、拥有圣女贞德般热情的柴玲,成为了那场举世震惊的革命的标志性人物。

柴玲上周在美国的家中接受采访时说:“当时有记者问我们是不是要民主?我们真不知道是什么。就觉得挺好的。所以在广场建立起了民主的雏形。”

柴玲或许是那场学生运动的幸存者中最富争议的人物。这场学运曾撼动中共的统治,改变了中国当代史进程。

柴玲在屠杀发生前几天接受采访时所说的话,至今仍然让许多中国异见者感到愤怒。采访中她的情绪非常激动,话说得有点混乱。

她当时说:“下一步,作为我个人,我愿意求生下去。广场上的同学,我想只能是坚持到底,等待政府狗急跳墙的时候血洗。”

她的这些话,也许要放在当时的情境下理解——她当时面对极大的压力,因为她刚刚得知自己上了政府的黑名单,而军队正在北京郊外集结。

柴玲说,自2009年信仰耶稣后,那种自责、内疚和抑郁感就都消失了。

她怀着热枕皈依了宗教,这种热忱与当初那股狂热如出一辙,正是那种狂热推动了革命的爆发,也促使她坚守到最后一刻,直到坦克和军队突袭广场。

6月4日凌晨,几千名坚守广场的顽固学生终于决定撤离。

柴玲走在最前面。他们得以撤离,一定程度上要归功于刘晓波与当局的谈判。刘晓波是诺贝尔和平奖(Nobel Peace Prize)得主,因倡导在中国进行和平政治改革被判处有期徒刑11年,目前仍在狱中。

在“黄雀行动”(Operation Yellow Bird)的帮助下,柴玲得以取道香港,逃往法国,后来获得奖学金去了美国普林斯顿大学(Princeton University)。

她曾是虔诚的佛教徒、女商人、活动家和慈善家,但从未返回过中国。

中国在她看来已成现代版的所多玛(Sodom)与蛾摩拉(Gomorrah),这里的人民只在乎金钱和肉体享受。

“一定会有民主的,一定会比民主更好,像天国一样。”她说,“我们所有的眼泪都会擦干,没有不幸福。”

王丹:“年轻一代迟早会挺身抗争”

王丹在Google Plus上的个人资料很能说明他的经历。他从北京大学肄业,在中国三座监狱完成“进修”,在哈佛大学(Harvard University)获得历史学博士学位。

25年前,王丹还是北京大学历史系的大一学生,他主办“民主沙龙”,并担任一本杂志的主编。但他率领学生在天安门广场绝食抗议的场景,通过电视画面传遍世界,让他突然成名。

镇压过后,他被共产党列上黑名单,排名首位。他随即出逃,但不久被捕。二三十岁这段年华,他大部分时间都在狱中度过,终于在1998年美国总统比尔•克林顿(Bill Clinton)访华之前保外就医。

二十多年前,王丹的娃娃脸成为天安门抗议事件的标志。直到今天,王丹仍然对这场将共产党阴暗面暴露在国际聚光灯之下的运动感到自豪。

“我为我的公民同胞深感自豪,当时有那么多人为民主挺身而出,”他在台湾表示。王丹现在台湾教授历史,他无法回到中国大陆,但从远处——他有时在台北住,有时在洛杉矶住——观察中国,他对中国新任主席的政治改革表示悲观。

“习近平在政治方面将更保守,可能比胡锦涛还要保守,”他说。“从‘六四’25周年纪念日之前的种种情况就能看出来——许多人被捕了。”

但和来自大陆留学生的交谈,让他感觉到中国年轻人了解1989年事件真相的渴望(这在中国还是禁忌话题),这让他稍感乐观。“他们中的许多人急于了解……25年前事件的真相,”他表示。他解释道,许多学生在抵达台湾之后立即访问在中国大陆被禁的Facebook,了解天安门事件。“他们仍然有好奇心和求知欲,这很重要。”

但他认为,现在这代人将以不同的方式抗争——他们会运用互联网这一强大工具——而他们追求的目标也与1989年聚集在天安门广场的抗议者们不同。

“我们这一代人为国家的利益而斗争。对我们而言,民主是为了中国,”王丹表示,“对年轻的90后一代而言,他们迟早会挺身抗争,但他们可能是为了自己的利益而斗争,为了自己的自由而斗争。”

李录:“我们不为政府工作,而是成了企业家”

查理•芒格(Charlie Munger)只把家族财富托付给一个人:他曾是中国头号通缉犯之一。

芒格是沃伦•巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的副董事长。李录是天安门事件中的学生领袖之一,后逃出中国,1996年同时获得哥伦比亚大学(Columbia University)的经济学、法律和工商管理等三个本科学位,之后遇见了芒格。

在投行帝杰(Donaldson, Lufkin & Jenrette)短暂供职后,李录创立了自己的公司。在经过两人共同的朋友牵线认识后,芒格对这个年轻人的“可怕”智慧产生了深刻印象。

“‘我把芒格家的钱交给你打理’——这句话我一生中只说过一次,”芒格回忆道,“我之前从未这么做过,之后也没有。这是一次很棒的投资。”

在哥伦比亚大学读书时,李录听到了巴菲特的一次讲话,这场讲话让他深信,他的前途在金融业。“由于天安门广场的悲剧,我这一代不为政府工作,而是成了企业家,”2012年他在母校演讲时说。“今天,中国所有的主要私人企业都由我这一代人领导或出资。这是企业家精神最强的一代。”

李录最为人所知的是他对中国电池和电动汽车厂商比亚迪(BYD)的投资。虽然比亚迪目前处境艰难,今年一季度销售额下滑30%,但他最初投入的4000万美元如今已增值到逾2.8亿美元。

他的基金是比亚迪的第二大投资者,占7%的股份,巴菲特旗下的中美能源控股(MidAmerican Energy Holdings)则持28%股份。芒格表示,对李录的基金的投资已经获得“百分之几百的回报”。

上世纪90年代初,李录的魅力和英文天赋(他在抵美之前还不会说英语)很快让他成为人权领域的明星。那时美国每年都会辩论是否应当因为天安门事件对从中国进口的商品征收惩罚性关税,李录在辩论中的表现引人注目。

李录现在很少谈及天安门事件,并且拒绝了采访请求。如果接受采访,他在中国的投资活动可能受阻。他目前经常往返中国。

“你可能会以为,从李录的革命背景来看,他身上会带有我们常见的那种仇恨,”芒格表示,“但恰恰相反,他被现代中国深深打动。我要说,他身上既有美国人的气质,又有中国人的气质,但他现在基本上是个资本家。他的身体里已经没有一根骨头带有革命气概了。”

“黄雀行动”如何帮助800名异议者逃出中国?

在坦克驶入天安门、政府公布“反革命”通缉名单几天后,营救天安门事件学生领袖的行动便告开始。

行动命名为“黄雀”,出自中国谚语“螳螂捕蝉,黄雀在后”。行动目的是将学运的知名人物转移至西方,以保证他们的安全。

行动大获成功。普通的中国百姓、同情抗议运动的中共官员、香港活动人士、西方情报部门、外交人士和香港三合会黑帮看上去没有联系,却在这次行动中联合起来。

在21名被通缉的运动领袖中,包括吾尔开希、李录、柴玲和封从德(柴玲当时的丈夫)等15人借助伪造的身份证件、护照,乔装从中国大陆逃往香港,再被送往国外。先后共有800人逃脱。

许多人先去到法国,但大多数人后来拿到常春藤联盟(Ivy League)大学的奖学金,转赴美国。

诸多记述表明,解救行动获得了英国秘密情报部门军情六处(MI6)和美国中央情报局(CIA)的帮助。行动中用上了干扰器、红外信号接收器、夜视镜和武器。

同情人士利用公交车、船只、火车、汽车、驴车和储油罐,帮助学生领袖辗转两千多公里,从北京来到香港。

很多人躲藏数月,然后被走私者和蛇头(不少拿到了高额报酬)送到香港。

柴玲在逃亡近10个月后,藏身于货箱中抵达香港,身边满是已经腐烂的臭鱼。营救吾尔开希的行动两度失败,之后他才成功逃离。

由于存在额外风险,平均每人的营救成本在5万至10万港元之间,比将普通人偷渡出中国的成本多出一倍。吾尔开希的营救成本在60万港元左右。

营救资金来自商人、黑帮头目、捐款和外国政府。英国殖民政府协助了将异议者转移出中国的后续行动,直到1997年主权移交。在回归中国后,香港有关“黄雀行动”的所有记录被抹除。

谷禹补充报道

译者/何黎

No comments:

Post a Comment